仏事について

仏事・法要について

仏教の究極の目的は 人間も持つさまざまな苦悩を解決して「仏陀(ぶっだ)」(真理に目覚めた人)になることです。

しかし、宗派とは 仏陀になるには、どんな修行をすればよいか、どの経典を拠り所とすればよいか、 そして、仏陀になれる時期はいつなのかなどについて、考え方の相違が出てきます。

そこで、約三千あるといわれる経典の中からこれぞというものを選び出して、 各自の体系を作り上げていきました。これが宗派の始まりです。

主な宗派とその概要

| 真言宗 | 中国で密教の奥義を皆伝されて帰朝した空海は、京都の高雄山寺に住したのち、高野山に金剛峰寺、つづいて京都に東寺をひらきました。空海はこれらを根本道場として真言宗の高揚につとめ、ひろく社会的・文化的活動もおこないました。真言宗は平安時代を通じて栄え、教理・儀式・仏教芸術などの各方面にも大きな影響を及ぼしました。 |

|---|---|

| 禅 宗 | 大乗仏教の1宗派で、禅(具体的には座禅)によって精神的安定を得て悟りにいたることを目的としています。不立文字(ふりゅうもんじ)を原則とするので、他宗のように中心的経典はたてていません。また、悟りの機微は師から弟子にうけつがれるとする師資相承、師の心を弟子につたえるとする以心伝心、文字に書いた教えだけでなく全人格的な教えが必要だとする教外(きょうげ)別伝など、種々の特徴をもつ宗派でもあります。 |

| 天台宗 | 現在の日本仏教のほとんどの母胎となった大乗仏教の一宗派で、中国で成立し、日本では独自の発展をとげました。天台法華(ほっけ)宗、台宗、法華円宗とも呼ばれます。 奈良時代の天平勝宝六年に唐の僧鑑真(がんじん)が初めて伝え、後、平安初期の延暦二三年に僧最澄が唐へ渡り、翌年帰朝して、比叡山に延暦寺を建てて日本天台宗を開創しました。 |

| 日蓮宗 | 日蓮宗は「法華経」を最高の経典とし、その中でも「妙法蓮華経」をよりどころとしており、歴史上の釈迦ではなく、はるかな昔にすでに成仏をとげた本性としての釈迦仏の存在を強調しました。そして、この仏に帰依(きえ)して「南無妙法蓮華経」ととなえて善行をつむことが救いとなるとし、その積極的な実践を奨励しました。また、個人の救済だけでなく、社会や国家全体の救済を主張したところにも特徴があります。 |

| 浄土宗 | 日本仏教の一宗派で、平安末期、法然房源空が開いた浄土教系の宗派です。無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経の三部経を基本の経典とし、中国の善導によりどころを置いて、難易二道、聖浄二門の対立を通して、南無阿弥陀仏の名号を念仏すれば極楽浄土に往生できると説き、戒律や造寺造仏の不要を主張し、時の大衆に広く受け入れられました。 |

| 浄土真宗 西本願寺派 |

宗祖親鸞聖人の墓所である大谷本廟を発祥とする本願寺(西本願寺)を本山としており。末寺数は10497か寺を数えます。信者数約694万人は浄土真宗(真宗)の各宗派中最大であり、また、仏教系の宗教法人の中でも最大数を誇ります。 宗教法人全体でも、神社本庁についで2番目に多く(2000年12月31日現在)、歴史的経緯からみても、浄土真宗(真宗)の本流となる宗派といえます。 |

| 浄土真宗 大谷派 |

浄土真宗の一派で、京都・六条烏丸にある真宗本廟(東本願寺)を本山としています。浄土真宗本願寺派(通称「お西さん」、「本派」、「西本願寺」)との区別の便宜上、「お東さん」、「大派」などと呼ばれています。 本山の真宗本廟も、同様の理由により、本願寺の東西分派以降、「東本願寺」と通称されています。 |

| 神 道 | 日本人の民俗宗教で、日本の風土にむすびついた神を主要な崇拝対象としています。神道は神への信仰を中心としていますが、教祖や教団、教義をもつ創唱宗教のように確立した体系を持ちません。 日本人の習俗や伝統と同一視されることもあり、多くの日本人にとって、神道が宗教として強く意識されることはなく、ほかの宗教との使い分けの中でなされる伝統的な生活習慣にもとづく宗教的実践であります。 |

現在はイベント色が強くなり、形骸化してしまっている面もありますが、仏事とは本来、祖先に対する感謝の心をあらわすことであり、今自らが生きていることの意味を考える場でありました。宗派による違いなどもありますが、ここでは主立ったものを紹介させていただきます。

- お正月(1月1日)

- 春の七草(1月7日)

- 節分(2月3日 二十四節気のひとつである立春の前日)

- お中元(7月13日~7月16日 盂蘭盆会[うらぼんえ]ともいいます。)

- 十五夜(新暦10月1日 旧暦では8月15日 中秋の名月ともいいます。)

- 七五三(11月15日)

- 冬至(暦では12月22日頃 二十四節気のひとつ)

- 除夜の鐘(12月31日 大晦日)

| 7月31日 |

●夕方から提灯を吊り灯りを灯します。 仏壇の盆日 |

|---|---|

| 8月12.13日 |

●祭段、精霊棚の準備夕方、門前でオガラを炊いて仏様をお迎えします。 ~オガラ作法の例~ |

| 8月16日 |

●夕方迎え火と同じ様にオガラをを燃やし、仏様をお送りします。 ●祭段、精霊棚を片付ける。 |

| 8月30日 | ●夕方まで提灯の灯りをともします(新盆の方) |

| 8月31日 | ●提灯を片付けます。 |

巳正月はその年に亡くなられた新仏様を家族とその親族が祝ってあげる少し早めのお正月です。

| 日時(辰・巳) |

十二月の最初の辰の日から巳の日にかけて、つまり真夜中の0時にお墓で行ないましたが、最近では辰の日の夕方に行なうようです。 |

|---|---|

| 場所(家・お墓) |

祭壇に餅等をお供えし、祭壇で御供養をした後、皆でお墓参りをし、お餅をわらであぶり引っぱり合いながら食べます。その後家に帰り、一膳ぞうにを皆で頂きます。 |

ご本尊を安置する場所が用意できたというよろこびとその徳を讃える法要といえます。

古いお仏壇から新しいお仏壇にご本尊を移動する場合は「還座座(還仏)法要」といい、入仏と同様の法要を行います。

年忌(ねんき)法要とは、日本の仏教において、亡くなった親族に対して、繰り返して行われる法要、追善供養の中でも何年かに一度行う法要のことをいいます。

| 1周忌 | 死亡からの1年後に執り行います。 |

|---|---|

| 三回忌 | 死亡からの2年後に執り行います。 |

| 七回忌 | 死亡からの6年後に執り行います。 |

| 十三回忌 | 死亡からの12年後に執り行います。 |

| 十七回忌 | 死亡からの16年後に執り行います。 |

| 二十三回忌 | 死亡からの22年後に執り行います。 |

| 二十七回忌 | 死亡からの26年後に執り行います。 |

| 三十三回忌 | 死亡からの32年後に執り行います。 |

| 五十回忌 | 死亡からの49年後に執り行います。 |

三十三回忌、あるいは五十回忌を最後の年忌にするのが一般的であり、それを「弔い上げ」、または、「問切り」と呼んでおり、その時に、寺への寄進や永代供養を行う場合が多いです。

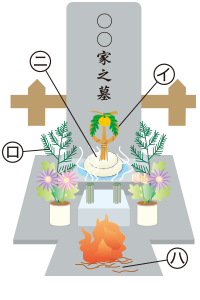

巳正月

今年の巳正月は12月7日・8日・19日・20日です ※地域によって異なります。

巳正月はその年に亡くなられた新仏様を家族とその親族が祝ってあげる少し早めのお正月です。

その仕方は、各地域で古くから伝わっている方法で結構です。

◆日 時(辰・巳) 12月の最初の辰の日から巳の日にかけて、つまり真夜中の0時にお墓で行いましたが、最近では辰の日の夕方に行うようです。

◆場 所(家・お墓) 祭壇に餅等をお供えし、祭壇で御供養をした後、皆でお墓参りをし、お餅をわらであぶり引っぱり合いながら食べます。その後家に帰り、一膳ぞうにを皆で頂きます。

㋑ しめなわ ●1本のしめなわの場合太い方が向かって左です。 ㋺ 松

㋩ ワラ ●ワラの火で餅を焼き引張りあって食べます。 ㋥ 餅(今治式、一部の旧投与し東予市)

一般向けの水引と表書

水引・表書は、宗派、地域によって異なる場合がありますので、詳しくはご寺院様や地域の方にお尋ね下さい。

ご葬儀・通夜のお悔やみに出席される場合

仏式の場合

水引:黒白(又は双白、双銀)

表書: 御香典

(又は御霊前、御香料)

神式の場合

水引: 銀 表書: 御玉串料 (又は御榊料、御神前、御花料)

キリスト教の場合

水引:無くてもよい 表書:献花料 (又は御ミサ料、御弥撤料、御霊前、御花料) ※カトリック、プロテスタント共

法事に出席される場合

忌明け(四十九日)までのご法事の場合

水引: 黒白 表書: 御霊前(又は御供物料) ※浄土真宗は、御仏前

忌明け(四十九日)後の三回忌や七回忌などの場合

水引: 黄白 表書: 御仏前(又は御供物料)

五十回忌・百回忌の弔い上げとなるご法事の場合

水引: 赤白 表書: 御仏前(又は御供物料)

添経(添え布施)を 仏前にお供えの時

水引: 黄白 表書: 御添経(又は上経)

仏事に出席される場合

お仏壇やお仏像を購入された時のお祝い

水引: 赤白 表書: 入佛御祝 ※お仏壇の場合は開扉御祝、 お仏像の場合は開眼御祝も ございます。 ※お仏壇の場合ご不幸による 購入かをお確かめ下さい。

石塔を購入された時のお祝い

水引: 赤白 表書: 石塔建立御祝 (又は入佛慶御祝、入佛御祝)

お客様へのお返しの掛紙

忌明け(四十九日)のご法事の引出物に付ける場合

水引: 黄白 表書: 満中陰志(又は忌明・志) ※西日本では「満中陰志」が、東日本では「志」が一般的に多く用いられているようです。

忌明け(四十九日)にご法事の供え物、配り物に付ける場合

水引: 黄白(又は青白) 表書: 茶の子 (又は志) ※香典返しの品に使います。また、仏式、神式共に使用できます。

忌明け(四十九日)後のご法事の場合

水引: 黄白 表書: ○○何回忌粗供養(又は亡夫○○、亡母○○) ※ 一周忌以降の法要では、西日本においては「粗供養」が、東日本においては「志」が一般的に多く用いられ、「亡_一周忌粗供養」・「故_回忌志」などと表書きされます。

ご寺院向けの水引と表書

水引・表書は、宗派、地域によって異なる場合がありますので、詳しくはご寺院様や地域の方にお尋ね下さい。

ご寺院様へのお礼

お通夜・ご葬儀・ご法要などの御礼 ご法事の場合

水引: ご葬儀は銀、法要は黒白 (忌明け後は黄白) 表書: 御布施 (別に御膳料、御車代を包む場合は、白無地の封筒)

墓前読経のお礼

水引: 黄白 表書: 御布施 (又は御礼、開眼回向、回向料)

お斎(食事)を共する代わりとしての御膳料

水引: 白無地の封筒(又は銀の水引 ) 表書: 御膳料

お通夜・ご葬儀・ご法要 などの御車代

水引: 白無地の封筒 (又は銀の水引 ) 表書: 御車料

お仏壇の入魂のお礼

水引: 赤白 表書: 開扉供養御礼 浄土真宗本願寺派 入仏慶讃法要御礼 真宗大谷派/御移徙御礼

戒名・法名を頂いた時のお礼

水引: 赤白 表書: 戒名御礼 (又は法名料、御法礼、御位戒料)

お仏像の入魂のお礼

水引: 赤白 表書: 開眼供養御礼 浄土真宗本願寺派 入魂慶讃御礼 真宗大谷派/御移徙御礼

石塔の入魂の時のお礼

水引: 赤白 表書: 石塔建立御礼

お仏像・お仏具が一時的に場所を移り変わる時のお礼

水引: 赤白 表書: 御移徙御礼

お仏像修理のため、一時魂を抜く時のお礼

水引: 赤白 表書: 撥遺御礼

ご寺院様のお祝い事の場合

水引: 赤白 表書: 御本尊前 (又は御宝前、御布施)

包み方

包み紙の重ね方

包み紙の重ねは、慶事の場合は、下から上へ。弔事の場合は、上から下へ重ねます。

慶事の場合

「天に向かう喜びの心」を表わし、

下から上へ重ねます。

弔事の場合

「大地に伝う悲しみの涙」を表わし、上から下へ重ねます。

祝儀袋の包み方

お札

現金の包み方(中包み)

(左の上下に三角ができる)

不祝儀袋の包み方

お札

現金の包み方(中包み)

(左の下に三角ができる)